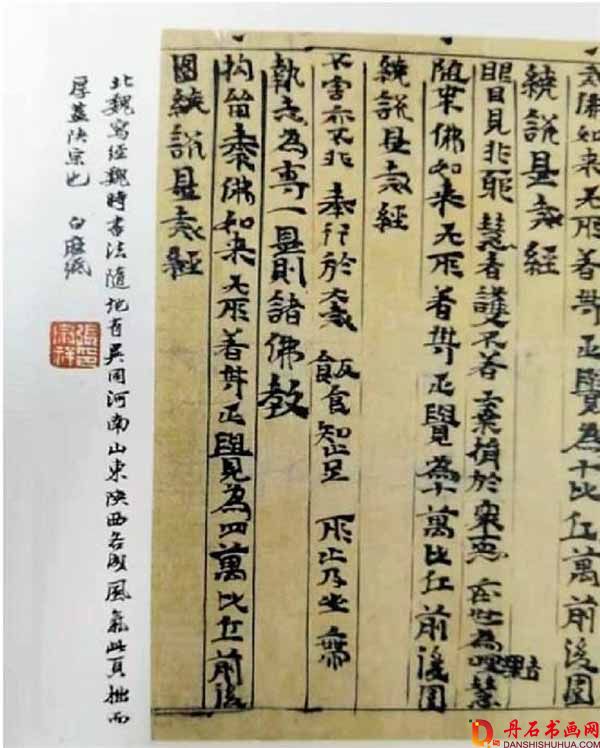

附圖1 東晉寫本《十誦比丘尼波羅題木叉戒本》局部并張宗祥跋,浙江省博物館藏

20世紀(jì)最后20年以來(lái),書(shū)法界對(duì)敦煌遺書(shū)中藝術(shù)資源的借鑒與利用,逐漸開(kāi)明,但也爭(zhēng)議寖多。其實(shí),在20世紀(jì)初期新學(xué)術(shù)氛圍中成長(zhǎng)起來(lái)的一代書(shū)家,在20世紀(jì)中后期已經(jīng)曾對(duì)敦煌遺書(shū)進(jìn)行了深具書(shū)法學(xué)術(shù)意義的探究。本文以張宗祥與沙孟海兩位先生為例,圍繞他們對(duì)敦煌遺書(shū)的書(shū)學(xué)認(rèn)識(shí)作一簡(jiǎn)要論述。

需要說(shuō)明的是,張宗祥、沙孟海兩位先生的有關(guān)論述,多與浙藏敦煌文獻(xiàn)有關(guān)。杭州是敦煌學(xué)研究的重要基地之一,不僅原杭州大學(xué)(現(xiàn)浙江大學(xué))有中國(guó)大陸的三大敦煌學(xué)研究中心之一,而且浙江省博物館(以下簡(jiǎn)稱浙博)的敦煌文獻(xiàn)藏品頗有特色。而浙博館藏敦煌文獻(xiàn),與張宗祥、沙孟海兩位先生皆有深厚淵源。張宗祥(1882-1965)自1950年3月起一直擔(dān)任浙江圖書(shū)館館長(zhǎng),浙博館藏敦煌文獻(xiàn)90%以上曾是張先生的舊藏;沙孟海(1900-1992)長(zhǎng)期供職于浙博,先后任浙博歷史部主任、名譽(yù)館長(zhǎng),對(duì)館藏敦煌文獻(xiàn)多曾寓目。兩位先生均是著名的文史學(xué)者和書(shū)法大師,深有交誼,且為前后擔(dān)任西泠印社社長(zhǎng),因此,他們對(duì)于敦煌遺書(shū)書(shū)法藝術(shù)的認(rèn)識(shí)是有很好的學(xué)術(shù)價(jià)值的。

毛昭晰主編《浙藏敦煌文獻(xiàn)》前言有云:“如浙江圖書(shū)館前館長(zhǎng)張宗祥先生曾將其妥藏的敦煌寫卷稱為‘敦煌片羽’,并作過(guò)若干題跋,今浙江省博物館的一百五十五件藏品即為張先生原藏。”全編共收藏品200余件,浙博館藏占176件,其中155件為張宗祥先生的舊藏。因?yàn)榫幾搿墩悴囟鼗臀墨I(xiàn)》而調(diào)查浙博館藏之品的時(shí)間,據(jù)該書(shū)序言可知為1998年至1999年下半年前。根據(jù)參與其事的敦煌文獻(xiàn)研究專家黃征在其主編的《浙藏敦煌文獻(xiàn)校錄整理》一書(shū)的序言中回憶:“大家在浙江博物館、浙江圖書(shū)館等公立機(jī)構(gòu)進(jìn)行普查,結(jié)果大有發(fā)現(xiàn),例如浙江博物館的紙質(zhì)藏品登記冊(cè)上查到‘唐人寫經(jīng)殘片一大包’,打開(kāi)一看,大家都驚呆了,原來(lái)是著名學(xué)者張宗祥先生整理的七十多個(gè)敦煌寫經(jīng)經(jīng)袟、引首之類的殘片,而且明確注明出自敦煌。原以為浙藏敦煌文獻(xiàn)數(shù)量不多,經(jīng)過(guò)查找,居然數(shù)量達(dá)到了200多個(gè),而且內(nèi)容豐富,名家收藏題跋,頗能引人入勝。”

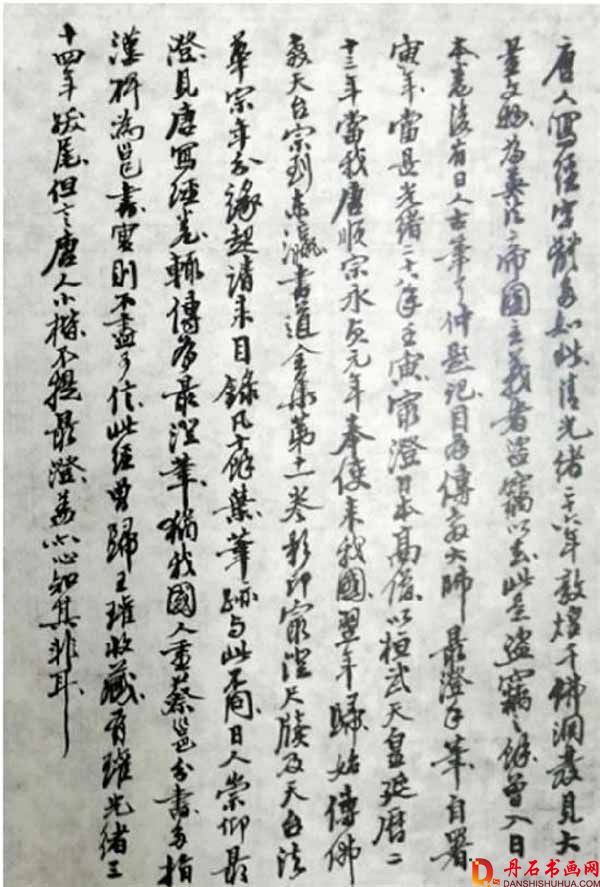

張宗祥題跋文辭長(zhǎng)短不一,其中較長(zhǎng)者如跋《十誦比丘尼波羅題木叉戒本》,明確關(guān)注了該寫本的書(shū)法藝術(shù)價(jià)值:“北魏寫經(jīng)。魏時(shí)書(shū)法隨地有異同,河南、山東、陜西各成風(fēng)氣。此頁(yè)拙而厚,蓋陜宗也。白麻紙。”(見(jiàn)附圖1)更多僅作“抄經(jīng)賬目”“詩(shī)”“詩(shī)中賬本”等內(nèi)容、文體的審定。《浙藏敦煌文獻(xiàn)》卷首一幀彩圖中有沙孟?!短茖懨罘ㄉ徎ń?jīng)卷》《唐寫妙法蓮花經(jīng)精品》題簽,雖未署名,當(dāng)令人一望可知確是沙先生手跡;而在浙藏《大般若波羅密多經(jīng)卷第六十七·初分無(wú)所得品》后有另紙題跋一則(見(jiàn)附圖2),集中論書(shū),篇幅尤長(zhǎng),此跋后收錄于《沙孟海論書(shū)文集》,注明時(shí)間為1975年。王宏理認(rèn)為:“估計(jì)當(dāng)年處境欠佳的沙氏在作藏品目錄時(shí)有些感想,但只能另寫一紙,且不敢署名。”

張宗祥、沙孟海兩位先生對(duì)敦煌遺書(shū)的書(shū)學(xué)價(jià)值的認(rèn)識(shí),并非僅限于這些題跋,而是較為廣泛地貫徹于他們的書(shū)學(xué)論著中。

附圖2 沙孟海另紙跋浙藏《大般若波羅密多經(jīng)卷第六十七·初分無(wú)所得品》

張宗祥《論書(shū)絕句》有《唐人寫經(jīng)》一首,自注有云“所見(jiàn)唐人寫經(jīng)凡八千卷”,數(shù)量實(shí)在極為驚人,何以有此機(jī)緣?《〈冷僧自編年譜〉簡(jiǎn)編》“1919年38歲”條有記:“任京師圖書(shū)館主任。圖書(shū)館集外閣殘遺、文津《四庫(kù)》、敦煌經(jīng)卷諸珍品及普通書(shū)籍而成,隸于教部。……而敦煌寫經(jīng)七千余卷字,傳者盡屬硬黃,又足證古人喜書(shū)素絹,實(shí)為愛(ài)用光紙之故。”京師圖書(shū)館(現(xiàn)中國(guó)國(guó)家圖書(shū)館)所藏敦煌遺書(shū)的來(lái)源,據(jù)《國(guó)家圖書(shū)館藏敦煌遺書(shū)·前言》記:“敦煌遺書(shū)的發(fā)現(xiàn)沒(méi)能得到中國(guó)有關(guān)人士的重視,一些外國(guó)探險(xiǎn)家卻聞風(fēng)而來(lái),以種種不光彩手段騙得大批敦煌遺書(shū)與其他文物,捆載以去。迨消息傳到北京,在學(xué)者們的呼吁下,1910年,清政府學(xué)部咨甘肅學(xué)臺(tái),令將洞中殘卷悉數(shù)解京,移藏部立京師圖書(shū)館,亦即今天的中國(guó)國(guó)家圖書(shū)館。”當(dāng)時(shí)京師圖書(shū)館從中挑選較為完整者,編為8679號(hào)。

張宗祥先生的書(shū)學(xué)論著主要有《書(shū)法源流論》《論書(shū)絕句》《臨池一得》等存世。雖不甚多,但書(shū)學(xué)主張已表露無(wú)遺?!墩摃?shū)絕句》中另有《康有為》一首:“廣列碑名續(xù)《藝舟》,雜揉書(shū)體誤時(shí)流。平生學(xué)藝皆庬亂,似聽(tīng)鄒生說(shuō)九州。”自注云:“南?!稄V藝舟雙楫》一書(shū)羅列碑名,極少名論,幾類碑目。其平生所書(shū)雜揉各體,意或欲兼綜各法,竊其歸,實(shí)一法不精。……予曰:‘一字之中,起筆為行,轉(zhuǎn)筆或變?yōu)樽`,此真一盤雜碎,無(wú)法評(píng)論。’”而康有為對(duì)自己“雜揉各體”的書(shū)法極為自得,晚年作《天青室白行書(shū)七言聯(lián)》并長(zhǎng)題云:“自宋后千年皆帖學(xué),至近百年始講北碑。然張廉卿集北碑之大成,鄧完白寫南碑漢隸而無(wú)帖,包慎伯全南帖而無(wú)碑。千年以來(lái),未有集北碑南帖之成者,況兼漢分、秦篆、周籀而陶冶之哉!鄙人不敏,謬欲兼之??涤袨椤?rdquo;再題曰:“鄙人創(chuàng)此千年未有之新體,沈布政子培望而識(shí)之,鄭叔問(wèn)識(shí)而奪之,移贈(zèng)翰臣,得人哉!”康有為(南海)、沈曾植(子培)、鄭文焯(叔問(wèn))等人清末民初書(shū)壇的影響極大,其時(shí)的碑學(xué)思潮極大豐富了書(shū)法取資的視野,導(dǎo)致用筆集大成式出現(xiàn),試圖突破傳統(tǒng)二王帖學(xué)體系。沙孟海先生在《清代書(shū)法概說(shuō)》中認(rèn)為:康有為《廣藝舟雙楫》對(duì)當(dāng)時(shí)書(shū)法界有“發(fā)蒙振聵”的作用,“這本書(shū)一百年來(lái)毀譽(yù)參半,今天我們實(shí)事求是,應(yīng)該肯定他領(lǐng)先宣傳啟迪之功,至于他提出的有些論點(diǎn),當(dāng)然有時(shí)代的局限性,具體問(wèn)題應(yīng)該作具體分析。”沙先生一生的書(shū)學(xué)主張受《廣藝舟雙楫》影響深刻,雖在早年《近三百年的書(shū)學(xué)》及晚年行文中對(duì)康氏此書(shū)若干觀點(diǎn)有所辯駁,而實(shí)旨在回應(yīng)外界對(duì)此書(shū)之駁難。今天,我們應(yīng)該要充分主要到敦煌遺書(shū)的發(fā)現(xiàn)之時(shí),正是碑學(xué)大纛高舉之際,舍此背景而論敦煌遺書(shū)在發(fā)現(xiàn)之初未能受到當(dāng)時(shí)書(shū)壇的足夠重視,無(wú)疑有失偏頗。

張宗祥先生書(shū)法一生致力李邕最多,所得亦深,而錢君匋《我和張閬聲先生》整文中皆言學(xué)董其昌字,不及李北海,可謂獨(dú)具只眼。張氏晚年自編年譜有云:“海內(nèi)談書(shū)法,除老友尹默外,恐不多矣!尹默功過(guò)予,資秉遜予。”自此張氏書(shū)學(xué)理路已很清楚,與沙孟海不走趙孟頫、董其昌“二王舊路”,直接上參鐘繇、索靖者不同,即康有為《廣藝舟雙楫》所稱“舊學(xué)”。

張宗祥先生對(duì)敦煌遺書(shū)的看法在晚年《論書(shū)韻語(yǔ)》開(kāi)篇有云:“我欲師晉人,晉帖鉤摹神已損;我欲師宋人,宋賢規(guī)范去晉遠(yuǎn)。平生自許有墨緣,真跡八千曾披看,雖為寫經(jīng)少名手,楷法端妍亦強(qiáng)半。其中六卷最名高,二為東晉四六朝。用墨之濃若點(diǎn)漆,運(yùn)筆之快如揮刀,乃知魏晉諸名帖,自上石后存皮毛。”可知敦煌遺書(shū)對(duì)其之重要,而《論書(shū)絕句》中分《晉人寫經(jīng)》《六朝寫經(jīng)》《唐人寫經(jīng)》更有全面論述。(方愛(ài)龍)