奧古斯塔斯·艾格(1816-1863)《旅伴》,油彩 畫布,65.3 x 78.7 cm。,1862年作。伯明翰博物館和美術(shù)館收藏

一百多年來,火車在歐洲藝術(shù)史中呼嘯而過,成為英國(guó)浪漫主義、法國(guó)印象派、意大利未來主義和比利時(shí)超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家的靈感來源。本文作者Harry Pearson將就此回顧這趟重要旅程。

1825年秋天,英格蘭北部特勒姆郡的希爾登鎮(zhèn),一臺(tái)隆隆作響的奇特鑄鐵機(jī)器緩緩駛出,這是由喬治?史提芬森(George Stephenson)和羅伯特?史提芬森(Robert Stephenson)發(fā)明的蒸汽火車頭,名為“機(jī)車一號(hào)”(Locomotion No 1)?;疖囶^當(dāng)時(shí)拖著20輛運(yùn)煤礦貨車和一輛載有近600人的試載客車。

兩個(gè)多小時(shí)后,全球第一列載客火車到達(dá)目的地達(dá)靈頓。如果去除停車清理路軌和引擎閥門的時(shí)間,火車以平均每小時(shí)8英里的速度駛畢全程8.5英里的路程。這趟旅程顛簸崎嶇,火車排出大量煤煙,而乘客絕對(duì)無法想象這種交通工具在未來不但會(huì)改變世界,更徹底顛覆人類對(duì)世界的理解。

最初,藝術(shù)家對(duì)這件工業(yè)革命的最新創(chuàng)造感到震驚。大自然本身已足夠美麗,而鐵路就像移動(dòng)版的“黑暗邪惡碾磨機(jī)”,破壞了威廉?布萊克(William Blake)筆下風(fēng)景如畫的英格蘭耶路撒冷:一頭骯臟的野獸破壞了鄉(xiāng)村的和諧寧?kù)o,是呼喊著無知和麻木的象征。威廉?華茲渥斯(William Wordsworth)對(duì)此深惡痛絕,而他的朋友約翰?拉斯金(John Ruskin)則感到驚駭萬分。

這種觀點(diǎn)很快便有所改變。不久后,正如埃米爾?左拉(émile Zola)所言,一批在蒸汽年代出生和成長(zhǎng)的新世代畫家“在火車站中發(fā)現(xiàn)詩(shī)意,就像其父輩在森林河流獲得詩(shī)歌的靈感一樣”。

這兩種態(tài)度在威廉?透納(J.M.W。 Turner)于1844年首次展出的《雨、蒸汽和速度——西部大鐵路》(Rain, Steam and Speed — The Great Western Railway)里,均可見一斑。在梅登黑德,一列“Gooch Firefly”火車駛過橫跨泰晤士河、由伊桑巴德?金德姆?布魯內(nèi)爾(Isambard Kingdom Brunel)設(shè)計(jì)的大橋。在煙霧之中幾乎看不見船夫和農(nóng)夫,有一只看似野兔的動(dòng)物試圖與火車賽跑,卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。人類似乎已將支配世界的權(quán)力拱手讓給自己親手創(chuàng)造之物。

然而,透納筆下的火車非但沒有破壞風(fēng)景,反而成為風(fēng)景不可或缺的一部分,與多云潮濕的英格蘭融為一體,為這個(gè)霧靄朦朧的國(guó)家注入一股天然的力量。

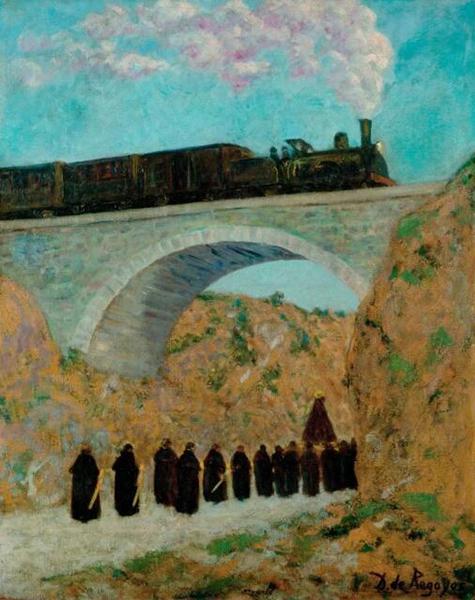

達(dá)里奧·德·雷戈約斯·瓦爾德斯(1857-1913)《卡斯蒂利亞的耶穌受難日》,1904年作。畢爾包美術(shù)館收藏。相片:Fine Art Images/Heritage Images/Scala, Florence

后來,我們?cè)谶_(dá)里奧?德?雷戈約斯?瓦爾德斯(Darío de Regoyos y Valdés)的《卡斯提爾的耶穌受難日》(Good Friday in Castille,上圖,1904年作)中,也發(fā)現(xiàn)相似的矛盾心態(tài)。畫中一列火車在高架橋上駛過,沒有人注意到橋下一群彎著腰的黑衣懺悔者正安靜地列隊(duì)前行。蒸汽火車可能正全速駛往黑暗地獄,也可能帶領(lǐng)乘客走向啟蒙之路。

維多利亞時(shí)期的英國(guó)人很快便不再嫌棄蒸汽火車,更迅速將這種交通工具融入生活之中。威廉?鮑威爾?弗里斯(William Powell Frith)的《火車站》(The Railway Station,下圖,1863年作)是一篇畫布上的狄更斯短篇小說,漫溢情感和流浪冒險(xiǎn)喜劇的味道。曾是噩夢(mèng)般的遠(yuǎn)征,如今變成一趟愉快的家庭野餐旅行。火車站變成離別和重聚的地方,充滿期待和擔(dān)憂,時(shí)而上演浪漫偶遇的故事。

威廉·鮑威爾·弗里斯(1819-1909)《火車站》,油彩 畫布,41.7 x 90.7 cm。,1863年作。圖片:Leicester Arts & Museums / Bridgeman Images

也許只有英國(guó)蒸汽火車才有這種近乎與生俱來的懷舊之情。在卡密爾?畢沙羅(Camille Pissarro)的《火車,貝德福德公園》(The Train, Bedford Park,1897年作)中,他描繪的英國(guó)市郊風(fēng)景甚至比弗里斯還要?dú)g樂,不斷噴出蒸汽的小火車兩旁是整齊修剪的樹籬、樸實(shí)的房屋和整潔的白色信號(hào)桿。畫作亦暗示即將到來的時(shí)代——蒸汽火車透過現(xiàn)代主義的象征,從一條桀驁不馴的惡龍變成一匹溫馴快樂的役馬。

對(duì)英國(guó)來說,蒸汽年代就像在溫暖的壁爐旁喝一杯茶和品嘗涂上牛油的烤面餅般美好而舒暢,畢沙羅在畫作中描繪的火車可能是托馬斯小火車的原型。

在同一時(shí)期的美國(guó),安德魯?梅洛斯(Andrew Melrose)和西奧多?考夫曼(Theodore Kaufmann)等藝術(shù)家相信應(yīng)該認(rèn)真看待蒸汽火車,因?yàn)樗俏鞣轿拿鞯膫ゴ笸苿?dòng)者,英勇無懼地面對(duì)未知的威脅。

雖然蒸汽火車是先進(jìn)科學(xué)的產(chǎn)物,但在梅洛斯的《向西行的帝國(guó)之星,愛荷華州康瑟爾布拉夫斯附近》(Westward the Star of Empire Takes Its Way — Near Council Bluffs, Iowa,1867年作)及其他畫作里,蒸汽火車卻看似異常脆弱,在荒野中顯得無足輕重,高大的樹木形成一種無言的壓迫,就像自負(fù)的約翰?韋恩(John Wayne)獨(dú)自站在大草原,被高聲歡呼的夏延族武士包圍。

盡管法國(guó)人很久后才意識(shí)到鐵路的重要性,但蒸汽時(shí)代卻是在這里為藝壇帶來最為深遠(yuǎn)的影響。1835年,法國(guó)開通客運(yùn)服務(wù),直到1842年才開始興建類似英國(guó)和比利時(shí)的全國(guó)鐵路網(wǎng)絡(luò)。

法國(guó)開始興建鐵路后,發(fā)展一日千里,至1860年底,鐵路已連接法國(guó)各大城市和城鎮(zhèn)。隨著法國(guó)鐵路不斷延伸,印象派畫家也逐漸成長(zhǎng),包括生于1830年的畢沙羅、1832年出生的愛德華?馬奈(édouard Manet)、1839年出生的阿爾弗雷德?西斯利(Alfred Sisley)和保羅?塞尚(Paul Cézanne)(左拉的同窗兼好友),還有生于1840年的克勞德?莫奈(Claude Monet)。

圣拉扎爾火車站是除北站外巴黎最繁忙的車站,火車從這里出發(fā)往返諾曼底。1851年,負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)鐵路網(wǎng)絡(luò)的西部鐵路公司(Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest)贊助擴(kuò)建車站,在1854年完工后,于斯特?里奇(Juste Lisch)設(shè)計(jì)的瑰麗車站大堂總共連接14個(gè)月臺(tái),乘客可以乘坐火車直達(dá)魯昂、迪耶普、勒阿弗爾和康城,再轉(zhuǎn)乘其他線路前往鄧寇克、多維爾和布列塔尼。

愛德華·馬奈(1832-1883)《鐵路》,油彩 畫布,1873年作。Horace Havemeyer 紀(jì)念其母親Louisine W。 Havemeyer的禮物,1956年10月1日。相片由華盛頓國(guó)家美術(shù)館提供

馬奈住在圣彼得堡街,離圣拉扎爾火車站僅數(shù)街之隔。1873年,他在羅馬路附近一位朋友家中的后院繪下《鐵路》(The Railway,上圖)。而古斯塔夫·卡耶博特(Gustave Caillebotte)的家則距離圣拉扎爾火車站只有數(shù)百米,他的《歐洲之橋》(Pont de l’Europe,1876年作)描繪一座橫跨圣拉扎爾鐵路場(chǎng)的大橋。

莫奈于1877年在圣拉扎爾車站附近租了一間工作室,并對(duì)火車站的景物深感著迷,很快便創(chuàng)作了不少畫作:“我會(huì)繪畫火車剛開動(dòng)的情景,火車頭冒出濃煙,幾乎什么也看不見。這景象十分迷人,夢(mèng)幻世界便該如此。”

在隨后數(shù)年,他以火車站為題創(chuàng)作了12幅畫作,包括《諾曼底的火車進(jìn)站》(Arrival of the Normandy Train,1877年作)。他在這個(gè)單調(diào)灰暗的鑄鐵世界里發(fā)現(xiàn)一種抒情的詩(shī)意,與其后來在吉維尼花園里的體會(huì)不謀而合。美麗不在于物體本身,而在于我們的觀感。

克勞德?莫奈(1840-1926)《圣拉扎爾車站外景》,60.4 x 80.2 cm。 ,1877年作。2018年6月20日在佳士得倫敦以 24,983,750英鎊成交

左拉非常喜歡火車,甚至把房子建造在路軌旁,以便在花園里欣賞火車。這位曾撰寫《我控訴》(J’Accuse?。┑募みM(jìn)作家成為前所未見的火車迷,對(duì)莫奈氣氛迷人的作品印象深刻。

他曾寫道:“我們可以聽到在巨大的車庫(kù)中,被洶涌濃煙吞沒的火車發(fā)出隆隆巨響。” 這位小說家將《人面獸心》( La Bête Humaine)的背景設(shè)定為圣拉扎爾車站內(nèi)及附近,并以莫奈的畫作作為其后多個(gè)版本的封面。

不過,并非所有印象派畫家都如莫奈般直接描繪火車,雖然他們可能認(rèn)為鐵路旅行代表自己推崇的現(xiàn)代化發(fā)展,但不少藝術(shù)家仍避免描繪火車本身,往往只是透過蒸汽或煙囪暗示,并將火車隱藏于樹葉后,如同身體的隱私部位。塞尚的作品則更為隱晦:在《圣維克多山和雅克河谷的高架橋》(Mont Sainte-Victoire and the Viaduct of the Arc River Valley,下圖,1882至1885年作)等作品中,只看到路軌、火車站和橋梁,而鮮見真正的火車影蹤。

保羅·塞尚(1839-1906)《圣維克多山和雅克河谷的高架橋》,1882至1885年作。紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館。相片: ? The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/Scala, Florence

塞尚在1861年第一次乘坐火車旅行。像騾子一樣的“機(jī)車一號(hào)”時(shí)速不到15英里,但當(dāng)塞尚乘搭從巴黎米迪開往普羅旺斯艾克斯的火車時(shí),火車的速度已提升至每分鐘1英里。年長(zhǎng)的乘客會(huì)因?yàn)榇巴飧咚俾舆^的風(fēng)景而感到暈眩,只得目不轉(zhuǎn)睛地盯著前方。

而無論哪個(gè)時(shí)代,年輕人都比較容易適應(yīng)新事物。對(duì)塞尚而言,飛逝的鄉(xiāng)郊景色、模糊的前景和靜止的清晰背景成為一種靈感啟示,在這個(gè)世界中,各種元素只留下輪廓可以分辨,一如他的風(fēng)景畫。如印象派支持者兼作家儒勒·克拉賀提(Jules Claretie)對(duì)動(dòng)態(tài)景致的評(píng)述︰“別要求細(xì)節(jié),應(yīng)著眼于當(dāng)下的整體。”

俄羅斯表現(xiàn)主義藝術(shù)家華西里?康定斯基(Wassily Kandinsky)參考塞尚以路軌為靈感的解構(gòu)形態(tài)與構(gòu)圖方式,他曾于慕尼黑至加米爾施-帕滕基興鐵路(德國(guó)最古老的火車路線之一)沿線的穆爾瑙居住數(shù)年。在《穆爾瑙的火車與城堡風(fēng)景》(Murnau View with Railway and Castle,1909年作)中,火車高速經(jīng)過電線桿時(shí),在明亮的田野間投下朦朧的陰影,從煙囪升起的蒸汽則與云朵融為一體,就像樹木一樣成為風(fēng)景的一部分。

如果說蒸汽火車的速度影響了一批藝術(shù)家,那火車旅行的另一方面則對(duì)另一批藝術(shù)家?guī)砩钸h(yuǎn)影響。奧古斯塔斯·艾格(Augustus Egg)的《旅伴》(The Travelling Companions,1862年作)描繪火車窗邊的兩名年輕女子,窗外是地中海的景色。他的作品并非著眼于火車旅行的飛快速度,而是火車搖晃所引致的微妙催眠效果,以及于不同地方入睡和蘇醒的夢(mèng)幻感覺。

保羅·德爾沃(1897-1994)《周邊》,122.5 x 169.9 cm。,1959年作。2012年6月20日在佳士得倫敦以 2,729,250英鎊成交。藝術(shù)作品 Foundation Paul Delvaux, Sint-Idesbald — SABAM Belgium/DACS 2020

比利時(shí)超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家保羅·德爾沃(Paul Delvaux)畢生致力于以更加開放生動(dòng)的方式探索這些主題,例如《月相3》(Les Phases de la Lune III,1942年作)和《旅行傳奇》(Le Voyage Légendaire,1974年作)。雖然他筆下的城市環(huán)境、月光,甚至穿上衣服或裸體的女子(均以他的妻子為模特兒)都甚少變化,但德爾沃繪畫的火車卻千變?nèi)f化,蒸汽、柴油和電氣化火車都曾出現(xiàn)在其作品中。

雷尼?馬格利特(René Magritte)曾戲謔取笑德爾沃的作品,而后者的作品也的確欠缺馬格利特的廣闊視野。不過,馬格利特在1938年創(chuàng)作的《時(shí)間靜止》(Time Transfixed,1983年作)中,卻同樣借用佛洛伊德式的象征主義,繪描一列從壁爐傲然駛出的微型火車,原本平平無奇的家居壁爐因此帶有幾分生殖之神普里阿普斯偷偷接近仙女洛提絲的感覺。

喬治·德·基里科(Giorgio de Chirico)是鐵路工程師之子,對(duì)德爾沃和馬格利特影響深遠(yuǎn)。他畫中的火車經(jīng)常在背景的遠(yuǎn)處,沒有興奮或期待的感覺,取而代之的是一種孤獨(dú)和憂傷。蒸汽火車漸漸遠(yuǎn)去,留下觀賞者在詭異無人的光影世界之中。逃離有既定的時(shí)刻,而我們卻錯(cuò)過了今天、這個(gè)星期、抑或是本世紀(jì)的最后一趟車。

吉諾·塞維里尼(1883-1966),《駛過村莊的紅十字會(huì)火車》,油彩 畫布,88.9 x 116.2 cm。,1915年作。所羅門·古根漢基金會(huì)珍藏。相片︰The Solomon R。 Guggenheim Foundation/Art Resource, NY/ Scala, Florence。藝術(shù)作品︰? Gino Severini, DACS 2020

未來主義藝術(shù)家熱愛速度、力量和陽剛氣息,自然視蒸汽火車為男子氣概的象征。吉諾·塞維里尼(Gino Severini)是1910年《未來主義宣言》的簽署人之一,他的巴黎工作室可以俯瞰丹佛-羅什洛火車站。當(dāng)時(shí),蒸汽火車不再只接載約會(huì)的情侶或享受海邊假期的家庭,更是運(yùn)載士兵到前線的主要交通工具。

未來主義本應(yīng)頌揚(yáng)戰(zhàn)爭(zhēng)與暴力,但機(jī)械化沖突的可怕現(xiàn)實(shí)似乎令塞維里尼和同樣簽署了宣言的翁貝托·波丘尼(Umberto Boccioni)的態(tài)度有所軟化。前者的《駛過村莊的紅十字會(huì)火車》(Red Cross Train Passing a Village,1915年作,上圖)和后者的《心境》三聯(lián)畫(States of Mind,1911年作)均捕捉了運(yùn)動(dòng)的分裂與混亂。

在《心境》中,蒸汽像海嘯般洶涌而至,高速的火車似乎要碾碎路上的一切?;疖囶^也許是力量的化身,但波丘尼亦似乎意識(shí)到這種男性特質(zhì)的表現(xiàn)不但能帶來榮耀,也可能帶來孤寂與絕望。

在馬格利特創(chuàng)作《時(shí)間靜止》時(shí),柴油和電氣化火車已開始取代蒸汽火車。英國(guó)最后一列主干線蒸汽火車于1968年8月駛?cè)肜锲秩R姆街火車站后退役,六年后,法國(guó)亦停用蒸汽火車。當(dāng)代藝術(shù)家已舍棄這一主題,取而代之的是汽車、噴射機(jī)和宇宙飛船玤。盡管德爾沃仍然經(jīng)?;孟胫羝疖嚕珜?duì)同期大部分畫家而言,蒸汽時(shí)代早已煙消云散。